Fernanda Escárcega Ch.

Pocos periodos de la historia se cuentan tan complejos e interminables como el siglo XIX en México. La victoria que significó su independencia inauguró, también, un embrollo que tomó casi cien años más resolver.

La Nueva España se conformaba por un mínimo de población negra y otro tanto de españoles y criollos; una porción más significativa de castas –las particulares “mezclas” entre unos y otros– y, la gran mayoría, los habitantes originales, indígenas, que también estaban divididos entre nobles –los que accedían a posiciones de poder– y el resto –que fungía como fuerza de trabajo–. Esta sociedad heterogénea fue la que, alcanzada la independencia tuvo que unificarse y organizarse como nación. Los estragos de decenas de años en guerra habían dejado una inestabilidad económica tremenda y líneas de pensamiento muy diversas –monarquistas vs federalistas, conservadores vs liberales–, que saboteaban, una y otra vez, cualquier posible organización. Así, la inexperiencia política al interior y las ambiciosas intervenciones de Estados Unidos, España, Francia y Gran Bretaña, volvieron casi inalcanzables las tareas fundamentales: despertar la lealtad e identidad de la población, ordenar y sanar las finanzas, tomar el control del territorio, y lograr el reconocimiento internacional.

En medio del caos, la redacción y defensa de las Leyes de Reforma sentó las bases para lo que, años después, se estabilizaría como país. El congreso constituyente del momento promulga, en 1855, la ley Juárez, la cual suprimía los fueros militar y eclesiástico, posibilitando la igualdad civil ante la ley. Luego, la Ley Lerdo, que desamortizaba las propiedades de corporaciones civiles y religiosas y la Ley Iglesias que prohibía el cobro de retribuciones parroquiales a los pobres, eliminó la católica como religión de Estado y estableció el derecho al ejercicio de cualquier culto. En 1857 se promulga una nueva constitución, una que defendía los “derechos del hombre” (sic) –libertad de educación y trabajo, libertad de expresión, igualdad ante la ley– y ratificaba la soberanía del pueblo constituido como “república representativa, democrática y federal”, con un gobierno dividido en tres poderes.

Con un México independiente en esa situación, es fácil imaginar que había muchas más urgencias que construir. Sin embargo, bien se dice que la arquitectura es siempre reflejo del lugar donde se hace y, durante esta época, en el naciente país, los rumbos urbanos y estilísticos fueron igualmente irregulares.

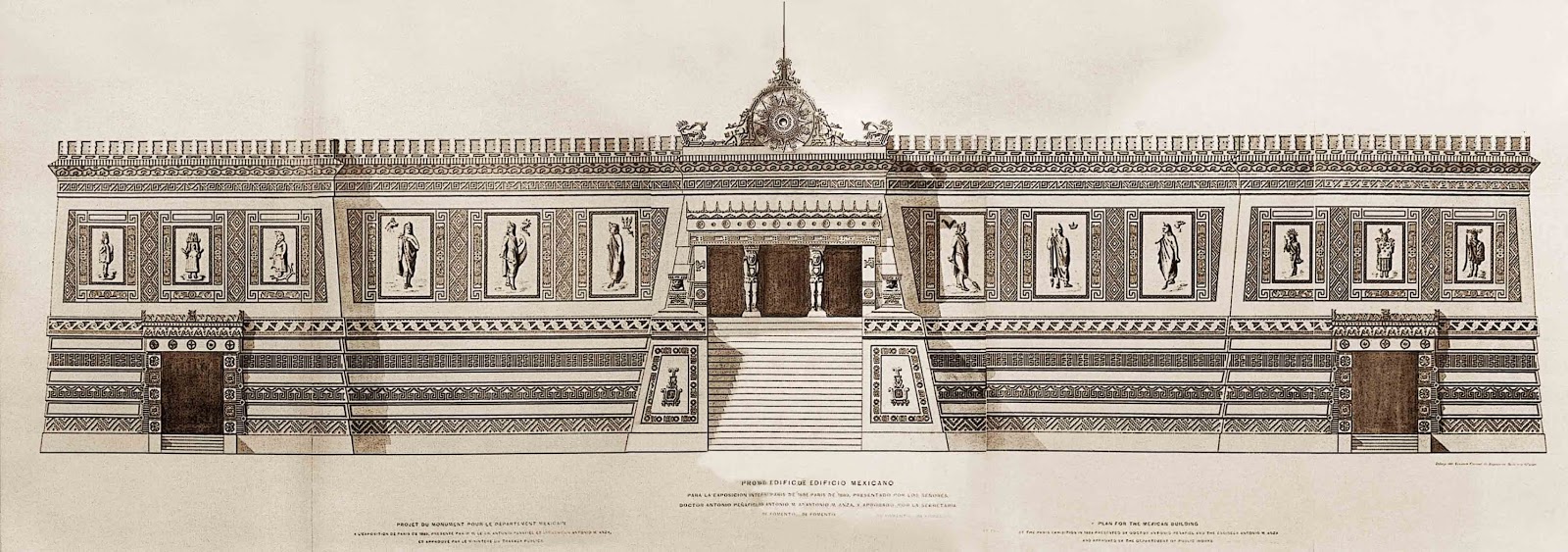

Plaza del Volador por Lorenzo de la Hidalga.

Desde finales de 1700 el neoclasicismo se había vuelto el estilo de la arquitectura en México y, en oposición al barroco, trascendió la Independencia como símbolo de la identidad nacional. El gran expositor de ese estilo en nuestro país fue Manuel Tolsá, pero él fallece en 1816. En 1838 llega a México Lorenzo de la Hidalga, también español, también neoclásico, y se vuelve el arquitecto oficial. Casi toda construcción importante de la época es de él (el Teatro Nacional, el Mercado del Volador, el Nuevo Ciprés de la Catedral), pero es mínimo lo que se conserva pues, poco después, el impulso renovador y la ampliación de la ciudad cobraron mucha de su obra.

En 1843, Santa Anna ordenó la reorganización de la Academia de San Carlos y ésta tomó una clara dirección europea. Los maestros venían de Francia e Italia y los mejores alumnos iban a concluir sus estudios allá. Javier Cavallari –ex director de la Imperial y Real Academia de Milán– tomó el mando de la escuela y renovó la fachada de su sede, dotándola de un estilo historicista, aún muy incipiente en México. Poco a poco, la influencia de lo que sucedía en Europa comenzó a desplazar al neoclasicismo.

Kiosco Morisco por José Ramón Ibarrola.

Por otro lado, de esos años podría hablarse de una acción más destructiva que constructiva. En un principio, tras la Independencia, con la intención de borrar cualquier vínculo con la Colonia, se dio la sustitución masiva de retablos barrocos por otros neoclásicos –no siempre de equiparable valor– y muchos de los escudos, civiles o religiosos, fueron raspados de las fachadas. Luego, con la aplicación de las Leyes de Reforma, se inició el derribo de conventos y otros edificios para abrir calles a través de terrenos e inmuebles expropiados. Así, quedó borrada también la traza virreinal que había hecho Alonso García Bravo tres siglos atrás.

Con Maximiliano, a partir de 1864, en la capital el influjo francés se vigorizó; tanto con el proyecto urbano iniciado, basado en los modelos del Barón Haussmann; como en el estilo de lo que se ejecutaba (Gran Paseo del Imperio, renovación del castillo de Chapultepec) y, por supuesto, en las modas y los usos adoptados por la población.

Tras el caos post Independencia, la continuación de guerra que significó la Reforma, el fallido intento de Imperio de Maximiliano y la instauración de la República, el porfiriato representó un periodo arquitectónico más fructífero. Con mayor estabilidad económica y política, pudieron ejecutarse –y continuarse– proyectos de infraestructrura, urbanos y culturales. Las técnicas y materiales de construcción desarrollados en Europa llegaron a México y las nuevas edificaciones pudieron responder mejor a los espíritus creativos del momento.

Tras el caos post Independencia, la continuación de guerra que significó la Reforma, el fallido intento de Imperio de Maximiliano y la instauración de la República, el porfiriato representó un periodo arquitectónico más fructífero. Con mayor estabilidad económica y política, pudieron ejecutarse –y continuarse– proyectos de infraestructrura, urbanos y culturales. Las técnicas y materiales de construcción desarrollados en Europa llegaron a México y las nuevas edificaciones pudieron responder mejor a los espíritus creativos del momento.

Pero eso ya fue un periodo distinto.

Fuentes

Piña Dreinhoffer, A. (2013) Material de lectura 6, Siglo XIX: Arquitectura porfirista, prólogo del Arquitecto Juan Urquiaga Blanco, serie las Artes en México, Coordinación de difusión cultural, UNAM: Ciudad de México, consultado en http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/edicion-2010/las-artes-en-mexico/358-las-artes-en-mexico-no-cat/366-006-arquitectura-del-siglo-xix?showall=1

Escalante, P. et al (2008) Nueva historia mínima de México ilustrada, El Colegio de México: Ciudad de México